Zusammenfassung

Comics und grafisches Storytelling transportieren Informationen und Zusammenhänge schneller als reine Texte oder Bildergeschichten. Durch die effektive Verbindung von Bild- und Textelementen werden Sachverhalte verdichtet. Es können auch mehrere Aspekte parallel dargestellt werden. An Beispielen der Arbeit von Illi Anna Heger aus dem Museums-, Ausstellungs- und Wissenschaftskontext werden wichtige Aspekte der grafisch-textlichen Wissensvermittlung erläutert. Es geht um die Herkunft von Referenzbildquellen, um erklärende und dokumentierende Comics, um das Zeichnen im Verlauf von Veranstaltungen und um ein Konzept für Maschinenlesbarkeit und Barrierefreiheit bei online veröffentlichten Comics.

Der folgende Artikel erschien 2022, in Heft 12 von „Natur im Museum“ des Deutschen Museumsbund, Seiten 25-29, ISSN 2191-6632. Er ist aus einem Impulsvortrag für die Maitagung des Museumsbund 2021 hervorgegangen.

Comics in der digitalen und analogen Wissenschaftskommunikation

Vorbemerkungen

Im Text werden als Beispiele ausschließlich Ausschnitte von Comics von Illi Anna Heger verwendet. Um die angesprochenen Arbeiten komplett zu lesen, können die Links im Text angeklickt werden oder direkt auf die Abbildung geklickt werden. „Small talk“ und „Ein Ding zum Durchfahren“ sind nur visuell erhältlich, alle anderen Comics gibt es sowohl visuell als auch als reine Text-Version für Screenreader.

Comics und grafisches Storytelling

Abb.1: Ausschnitt aus dem Comic „Plastikplankton“ (Heger 2021), der die Themenbereiche Biologie, Chemie und Umweltverschmutzung verbindet.

Bei der Wissenschaftskommunikation ist die Verbindung zwischen wissenschaftlichen Themen, aktuellen gesellschaftlichen Bezügen und der Erfahrungswelt des Publikums wichtig. Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt des Comics „Plastikplankton“(Heger 2021), in dem Biologie und Chemie mit den gesellschaftlich relevanten Themen Mikroplastik und Umweltschutz verbunden werden. Der große Vorteil von Comics und grafischem Storytelling liegt in ihrer Fähigkeit, unterschiedliche Aspekte und Sachverhalte parallel zu kommunizieren.

Comics bestehen aus Bild- und Textelementen und werden durch Panels, also visuelle, gerahmte Einheiten, strukturiert. Grundsätzlich sind Comics sequentiell aufgebaut (McCloud 1993) ein Panel folgt dem nächsten. Der Begriff grafisches Storytelling (graphic storytelling) betont die Wichtigkeit visueller Elemente und wurde von Will Eisner geprägt (Eisner 1996). Text spielt in Comics jedoch auch eine wichtige Rolle. Comics kommunizieren durch drei Arten von Interaktion (relationships): der Interaktion der Bilder miteinander, der Interaktion von Bild und Text und der Interaktion von Bild, Text und kulturellem Kontext (Silady 2015).

Recherche und Bilderwelten

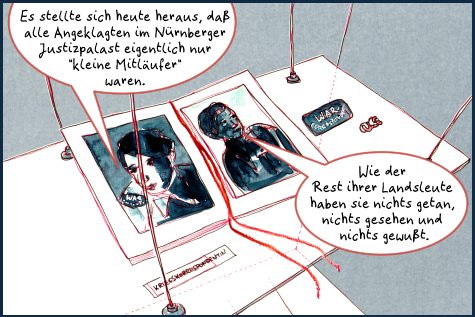

Das Comic „Herero Ecke Waterbergstraße“ (Heger 2020a) in Abbildung 2 verbindet Münchener Stadtgeschichte und deutsche Kolonialgeschichte mit Diskussionen um die Benennung von Straßen in deutschen Städten. Das Ziel der Arbeit war, geschichtliches Wissen zu reaktivieren um den Hintergrund aktueller zivilgesellschaftlicher Bestrebungen zur Umbenennung von Straßen verständlich zu machen.

Abb.2: Ausschnitt aus dem Comic „Herero Ecke Waterbergstraße“ (Heger2020a), der die Themenbereiche Kolonialgeschichte, Münchener Stadtgeschichte und aktuelle Kommunalpolitik verbindet.

Die wissenschaftliche und gesellschaftliche Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ist noch lange nicht abgeschlossen. Deswegen bedurfte die Recherche der textlichen und visuellen Referenzen für dieses Comic besonders großer Sorgfalt. Kolonial-rassistische Aspekte in Texten und Bildern dürfen nicht unkritisch übernommen werden. Dafür war es wichtig die Position und Perspektive der Urheber der Quellen zu berücksichtigen.

Für das grafisches Storytelling von historischen Themen entstehen Bilderwelten die auf Referenzbildersammlungen basieren. Genau wie Textquellen müssen die Bildquellen hinterfragt werden. Wer fotografierte die Bilder? In welchem Kontext wurden sie aufgenommen? Welche Machtverhältnisse existieren zwischen den Abgebildeten und der fotografierenden Person? Welches Quellenmaterial ist als Referenz ungeeignet?

Während der deutschen Kolonialzeit wurden fast alle Fotografien auf dem Gebiet der damaligen Kolonien von Kolonialsoldaten oder kolonialen Siedlern aufgenommen. Die Menschen, die in diesen Regionen lebten, wurden oft gegen ihren Willen fotografiert und erniedrigend dargestellt. Es gilt Wege zu finden, Menschen und Ereignisse im Comic respektvoll abzubilden. Eine Bildquelle stellte die Nacktheit junger Frauen sexistisch und rassistisch zur Schau. Aus diesem Bild wurde lediglich die Bekleidung referenziert. Im Comic stehen die Frauen zusammen, zumeist mit dem Rücken zu den Betrachtenden, und unterhalten sich.

Außerdem spielt es eine Rolle welche Perspektiven im Projektteam zusammentreffen. Sind gesellschaftlich diverse Positionen vertreten? Es ist wichtig die Grenzen des im Team vorhandenen Wissens zu hinterfragen. Welche wissenschaftlichen Experten und welche Vertreter der vom Projekt betroffener Communities sollen zusätzlich beteiligt werden? Für „Herero Ecke Waterbergstraße“ wurden Sensitivity Reading in Bezug auf visuellen Rassismus und kolonial-geschichtliches Expertenlektorat in Anspruch genommen.

Dokumentation

Abb. 3: Ausschnitt aus der Comicdokumentation „Ein Ding zum Durchfahren“ (Heger 2020b), vor Ort in der Ausstellung „Erika Mann – Kabarettistin – Kriegsreporterin – Politische Rednerin“ für die Monacensia Bibliothek gezeichnet.

Grafisches Storytelling kann Teil der Ausstellung, deren Dokumentation oder des Begleitprogramms sein. Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt der Comicdokumentation „Ein Ding zum Durchfahren“ der Ausstellung „Erika Mann – Kabarettistin – Kriegsreporterin – Politische Rednerin“ für die Münchner Monacensia Bibliothek (Heger2020b).

Die Arbeit bleibt sehr nah an der kuratorischen Idee im Ausstellungsskript und lässt Erika Mann in eigenen Zitaten sprechen. Das Comic wurde online veröffentlicht und war während der Covid-19 Pandemie zeitweise der einzige Zugang zur Ausstellung.

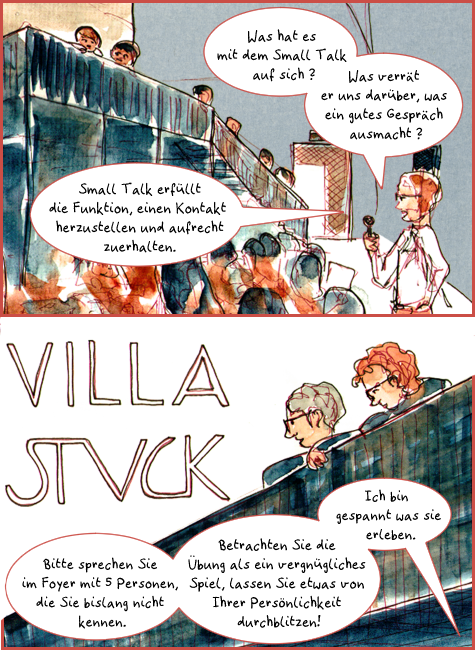

Abb. 4: Ausschnitt aus der Comicdokumentation „Small Talk“ (Heger 2020c), während des Philosophischen Foyer im Museum Villa Stuck gezeichnet.

Die Arbeit „Small Talk“ (Heger 2020c), in Abbildung 4 dokumentiert das Philosophische Foyer im Begleitprogramm des Museums Villa Stuck in München und wurde auch online veröffentlicht. Es verbindet aquarellierte Bilder, die während der Veranstaltung im Skizzenbuch entstanden, mit nachträglich hinzugefügten Zitaten aus deren Tonmitschnitt.

Graphic Recording stellt ein weiteres Dokumentationsformat dar, bei dem das Publikum während der Veranstaltung beim Zeichnen zuschauen kann. Dafür kann auf großen Formaten auf einer Bühne gearbeitet werden oder das Skizzenbuch wird während des Zeichnens ab gefilmt.

Mehrkanalkommunikation

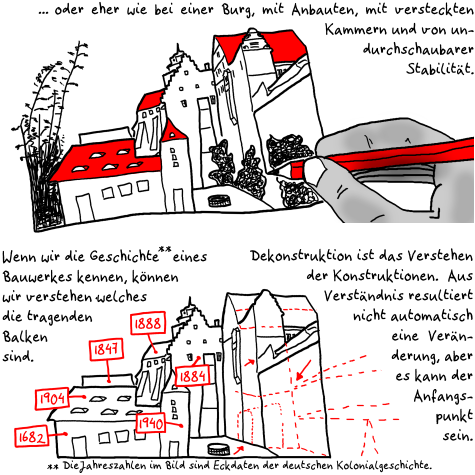

Abb. 5: Ausschnitt aus dem Comic „Burggeschichte“ (Heger 2013), Transkription:

Um das Haus herum ist eine Burganlage aus vielen verschiedenen Gebäuden mit einem Brunnen im Burghof entstanden. Sie erklärt weiter: „…oder eher wie bei einer Burg, mit Anbauten, mit versteckten Kammern und von undurchschaubarer Stabilität.“ Wieder wird die Burg gezeigt und zusätzlich sind mit roten Linien Balken, Räume und Verbindungsgänge in die Gebäude eingezeichnet. Außerdem beschreiben die eingezeichneten Jahreszahlen Eckdaten der deutschen Kolonialgeschichte: 1682, 1847, 1884, 1888, 1904, 1940. Sie schließt ihre Erklärung mit: „Wenn wir die Geschichte eines Bauwerkes kennen, können wir verstehen welches die tragenden Balken sind. Dekonstruktion ist das Verstehen der Konstruktionen. Aus Verständnis resultiert nicht automatisch eine Veränderung, aber es kann der Anfangspunkt sein.“

Grafisches Storytelling kann einen zusätzlichen Kommunikationskanal neben anderen musealen Angeboten wie Ausstellungstücken, Fotografien, Texten, Tonaufnahmen und Filmmaterial bieten. Mehrkanalkommunikation im Museum hilft die unterschiedlichen Bedürfnisse eines diversen Publikums zu befriedigen.

Dabei kann der visueller Aspekt des grafischen Storytelling eine Barriere für das Publikums darstellen. Bei online veröffentlichten Comics ist es möglich zusätzlich zur visuellen Version eine reine Textversion anzubieten. Analog zu Bildbeschreibungen werden sowohl der im Comic sichtbare Text als auch relevante visuelle Elemente beschrieben. Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt des Comics „Burggeschichte“ und die dazugehörige Transkription (Heger 2013). Auch für die zuvor erwähnten Comics „Plastikplankton“ (Heger 2021) und „Herero Ecke Waterbergstraße“ (Heger 2020a) liegen vollständige Transkriptionen vor. Diese rein textbasierten Transkriptionen und eine klare Webseitenstruktur ermöglichen die Maschinenlesbarkeit des Comics mit Screenreader Software (Heger 2020d). Screenreader in Kombination mit Text-zu-Sprache-Systemen oder Braille-Zeile am PC ermöglichen den akustisch oder haptisch Konsum der Comics. Damit werden blinde Menschen und Menschen die Visuelles nicht gut lesen und verarbeiten können, inkludiert und können barrierefreier teilhaben. Ausführliche Betrachtung finden sich im Artikel „Screenreadable Comics“.

Literatur und Internetquellen

Will Eisner (1996): Graphic Storytelling and Visual Narrative, Poorhouse Press, Tamarac.

Illi Anna Heger (2013): Burggeschichte, Link.

Illi Anna Heger (2020a): Herero Ecke Waterbergstraße, Literaturportal Bayern, Link.

Illi Anna Heger (2020b): Ein Ding zum Durchfahren, Monacensia im Hilderbrandthaus & Literaturportal Bayern, Link.

Illi Anna Heger (2020c): Small Talk, Philosophische Foyer des Museum Villa Stuck, Link.

Illi Anna Heger (2020d): Screenreadable Comics, Link.

Illi Anna Heger (2021): Plastikplankton, Link.

Scott McCloud (1993): Understanding Comics the Invisible Art, Harper Collins, New York.

Matt Silady (2015): Comics: Art in Relationship, California College of the Arts, San Francisco, Link.